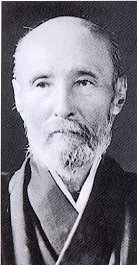

日本経営巨人伝⑤・伊庭貞剛ーー明治期の住友財閥の礎・住友精神を作った経営者

日本経営巨人伝⑤・伊庭貞剛

明治期の住友財閥の礎・住友精神を作った経営者

<『幽翁(伊庭貞剛) 』西川正治郎、昭和8年復刻版、大空社2010年 12000円の解説>

前坂 俊之(静岡県立大学名誉教授)

伊庭貞剛は明治期の「住友中興の祖」といわれる第二代住友総理事である。禅の修行を積んで「幽翁」とうたわれた伊庭は「禅による経営」を実践したが、明治経営史の中では渋沢栄一の論語による道徳合一主義に比較される名経営者として名を残している。愛媛県内にある住友本家の家業である別子銅山の煙害問題で周辺地域に植林をして公害対策と環境保全に努め、企業の社会的な責任を果たした先駆者である。

伊庭貞剛は一八四七年(弘化四)二月五日、現在の滋賀県近江八幡市酉宿町に父正人、母田鶴子の長男で生まれた。伊庭家は代々、三千石を支配する代官職。父正人は潔癖症で、母鶴子は貞剛を懐妊して間もなく、三十一歳の父の逆鱗に触れ、母の実家へ戻されそこで生んだ。貞剛が父の実家に母と戻ったのは七歳の時である。その間、3年にわたって鶴子が真夜中に12キロの道を通って伊庭邸の門前をそっと清掃していたのを父が不憫に思って帰宅が許されたという。父のカンシャクに苦しむ母の姿を目の当たりにした貞剛は父のようには決してなるまいと禅の修行によって人格を淘汰したといいわれる。

伊庭は幼少から剣と禅を学び、明治元年、明治元年(1868)に京都御所警衛隊士となる。翌年から京都御留守刑法官、弾正台巡察属など司法畑を歩み、函館裁所副所長を経て、明治9年、大阪大阪上等裁判所判事などを歴任したが、官吏の世界に失望して辞職、住友総理事をしていた叔父・広瀬宰平の「住友にも国家のためにの仕事が山ほどある」と熱心に勧められて明治12年に住友に入社した。時に32歳である。すぐ本店支配人に抜擢された。

翌13年には大阪財界の大立者・五代友厚、山本達雄らとともに商業振興のための教育機関・大阪商業講習所(現在の大阪市立大学)の設立に尽力した。生糸と綿糸とわが国の将来性のある輸出品に育てるため財界が協力して設立した大阪紡績株式会社(のちの東洋紡績)にも参画し、その役員となった。また貿易の振興には商船が欠かせないため明治十七年四月に大阪商船株式会社を創立したが、伊庭は対立する商船会社、財界の取りまとめ役として東奔西走した。

この時、苦労した体験から『訪問は留守なほどよい、誠意は会う前から届く』との逆説的な経営名言を残している。「いくら訪問しても、先方が留守で会えぬことがある。わしは留守なほどよいと思う。四度も五度も留守で、やっと六、七度目に会えたというような時には、たいがいの頼みごとは、先方が心よく承知してくれる。こちらの誠意が、会わぬ先から先方に届いているからだ」

明治一八年(一八八五)前後より大阪市参事会員、大阪商業会議所議員などの公職に推され、住友家を代表して活動し、住友の発展と同時に大阪の産業振興の中心的な役割を担った。

明治二三年には広総理事がフランスから導入した技術、機械化が実を結び別子銅山の産銅量は以前の2倍の二百万斤を突破、住友発展の原動力になった。同年十二月、住友家長が相次いで亡くなったため、伊庭は一切の公職を辞して住友の家業に専念し、住友家の養嗣子選びに奔走し十四代家長登久の養嗣子として徳大寺侯爵家(長男・徳大寺実則は後の宮内大臣、二男・西園寺公望は首相)から三男隆磨を15代目当主を迎えることに成功するなど着々と住友発展の基礎を築いた。

そこに一大難問が起こった。明治27年、住友の本山・別子銅山(愛媛県新居浜)の製錬所で亜硫酸ガスによる煙害が発生し農民暴動と大争議へと発展した。ワンマンだった広瀬と経営陣の内部対立が原因で、別子銅山の労務問題をめぐって労使が衝突し、住友を根底から揺るがせた。責任をとって広瀬総理事は現役から引退し、伊庭は別子鉱業所支配人に任命された。伊庭47歳の時である。

同年二月、伊庭は9人の子供と妻に別れを告げて、「臨済録」1冊を携えて決然と別子に赴任していった。広瀬の甥の支配人が来たというので、新居浜や鉱山の職員たちは騒然となった。歓迎会が催されたが会場は殺気立っていた。盃が回り祝宴たけなわで、血の気の多い坑夫が何人も「支配人、山の宴会はちと手荒いぜ。血の雨だってふるぜ」と食ってかかってきた。伊庭は悠然と聞き流していた。伊庭は剣の窮極の心の「丸腰」で臨み、禅による無の精神で事にあたった。

山に四畳半の草堂を築き1人、起臥する。毎朝夕、ゾウリ履きで鉱山へ出かけては、山を散歩し、坑夫や人夫や会う人すべてに「やあ、今日は」「御苦労さん」と穏やかな笑顔であいさつをする。草堂に帰るとしきりに謡曲をうなった。山の散歩とあいさつ、謡曲以外は一切何もしなかった。ある時、妻がその姿を見かねて「毎日何をしているの」と尋ねると、「わしは釣瓶の稽古さ。毎日、あがったり、さがったりだ」と微笑っていた、という。

手ぐすねひいて待ち構えていた労働者や会社側は拍子抜けし、あまりののんきさに呆れ返ってしまった。そのうち不思議なことに人心は鎮静し、大紛争もいつの間にかおさまった。離散した人心をまとめるには、伊庭の人格をわからせる以外になく、根気よく続けたのである。後年、伊庭の心友・河上護一は「常人のおもいもよらぬ離れ業」と評したが、まさしく禅の無の実践であった。

別子銅山では亜硫酸ガスの煙害問題で健康被害、森林が大量に枯死する環境破壊が深刻化していたため、伊庭は荒廃した山々を自然にかえす方針を打ち出した。翌28年、新居浜市北方沖合20kmの無人島である四阪島に精錬所を移転することを決断をし、枯死した山々の植林事業にも着手した。これが住友林業の前身である。

このような伊庭の公害環境保全の取り組みは栃木県の足尾銅山の鉱毒問題を国会で追及し続けた田中正造も明治34年の帝国議会の演説で賞賛している。

またこの年五月には、広島県尾道で住友最初の重役会を開き、住友銀行の創立を議決し、明治32年には大阪で倉庫業(住友倉庫の前身)を開始、住友財閥の基礎を一層盤石なものにしていった。

明治33年(1900)1月、伊庭は総理事へ昇任したが、この時、幹部に対して、「部下を使う心得」として、「四つの縛りつけ」を厳重に戒めた。

① しきたりとか、先例に従えといって、部下のやる気に水を差すな

② 自分が無視されたといって、部下の出足を引っ張るな。才能のない上役ほど部下がいい仕事をすると、逆に足を引っ張ったりする。

③ 何事も疑いの目で部下を見て、部下の挑戦欲を縛りつけるな。

④ くどくど注意して、部下のやる気をくじくな。

―と今にも立派に通用するマネージメントである。

この年、小倉正恒(のちの6代目総理事)が商務研究のため三年間欧米に留学を命じられたため、伊庭総理事にあいさつに行くと「君を洋行させるのは住友の番頭を養成するためではない。日本の人材をつくるためだ。辞令にはとらわれず、日本に必要だと思うことがあれば自由に研究してきたまえ。その結果、別の道に進みたいと思えば自由に住友を辞めてよろしい」言って驚かせた。単に住友だけではなく、日本全体の発展を考えるスケールの大きな経済人だったのである。

「住友精神の神様」-とうたわれる伊庭の経営哲学には数多くの名言がある。その1つが「目をつぶって判を押せないような書類は作らせるな」と言うのがある。

「目をつぶって判を押せないような書類なら、はじめから作らせぬがよい。また、そんな書類しかつくれぬ部下なら、初めから使わぬがよい。本当に、重役が生命がけで判を押さねばならぬのは、在職中に二度か、三度あるくらいのもの。五度あれば多すぎる。それ以外は、黙って目をつぶって判を押して差しっかえない」

これは部下を信頼せよという教えであり、部下を水準以上に鍛えて、黙っておいてもよい状態に、日頃から教育しておけ、という教えにも通じる。伊庭のこうした哲学によって、部下は知恵を絞ってしぼって最上のプランを出してきたという。

これは部下を信頼せよという教えであり、部下を水準以上に鍛えて、黙っておいてもよい状態に、日頃から教育しておけ、という教えにも通じる。伊庭のこうした哲学によって、部下は知恵を絞ってしぼって最上のプランを出してきたという。

もう1つ、「リーダーは『熟慮・祈念・放下・断行』せよ」というのがある。

伊庭は「熟慮・断行」だけでは足りない、「熟慮」と「断行」の間に「祈念」と「放下」の二つをインサートしなければならぬ、とよく言っていた。熟慮のあと、断行する際には、必ず実相寺にあった住友家の墓前に、額ずいて奉告し、祖先の霊に断行の可否を祈る。それから、すべての思量を絶ち、一切放下して、念頭からすべてが消え去るのを待った。この後、明鏡止水になり、もう一度事の当否を検討し、これが最善の策であるという確信を得た段階ではじめて敢然と実行する。

「世の多くが『熟慮』=理論、『断行』=実践のみですましているが、この間に祈念、放下という大事なものが、欠けているために、しばしば、間違った決断を下すのだ」とよく回りに話していた。

明治35年(1902)、伊庭は故郷の滋賀県石山の琵琶湖近くに引退する準備をはじめた。57歳を迎えた伊庭は明治37年7月に、三代目総理事のポストを四十余歳の若い鈴木馬佐也にさっさと譲り、正式に住友を引退し、石山に隠棲した。

引退に先だって経済誌「実業之日本」(二月十五日発行)に「住友総理事・伊庭貞剛」の署名で「少壮と老成」を発表した。これは伊庭が新聞雑誌に発表した唯一の文章だが、住友への送別の辞であるとともに、指導者の引退心得について警鐘を鳴らした歴史的な文書でもある。

「事業の進歩発達を最も害するものは、青年の過失ではなく、老人の跋扈である。老人は少壮者の邪魔をしないことが一番必要である」と唱えてこう書いた。

「老人が常に経験ばかりに頼って青年を戒めるのは間違っている。時代は日々進歩しており、十年や二十年も前の経験や判断を押しっけ、青年のやる気をくじいてはならぬ。青年の過失を経験不足と責める前に、寛大にみて、助け導く雅量がなければならない。老人は経験を時代に合わせて注意するのを止め、その他は青年に譲り、いちいちこれを牽制、束縛せず、十分に力を発揮できるようにすれば、老人と青年との間で衝突はない」と。日本の経営史上に残る見事な引き際であり、経営哲学である。

本書は大阪毎日新聞記者の西川正治郎(明治20年生まれ)の手による伊庭貞剛の伝記『幽翁』(文政社、昭和8年版)の復刻版である。住友精神の体現者、神様である伊庭についての本書は住友社内で幹部の教育用にそのごも何度も増刷、復刻されており、いわば住友古典本になっている。

また、伊庭貞剛の伝記についてはこのほか神山誠『伊庭貞剛』(日月社、369P、昭35年刊)同『住友の三柱石 住友を築いた実力者たち』(虎見書房、254P,昭和44年刊)がある。

関連記事

-

-

日本メルトダウン(1002)-ー [FT]トランプ政権の陣容は大いに疑問(社説)」●『米中関係:嵐の前の静けさ? (英エコノミスト誌)』●『トランプ経済で大打撃を受ける2つの国 通商・貿易政策を見ていくと』●『トランプ政権誕生という「逆説的外圧」は日本を変える大チャンスだ』●『中国一の富豪、トランプに先制口撃「2万人の米国人が失業する」』●『「2025年問題」をご存知ですか?~「人口減少」「プア・ジャパニーズ急増」 …9年後この国に起こること』

日本メルトダウン(1002) [FT]トランプ政権の陣容 …

-

-

知的巨人の百歳学(154)記事再録 <日本超高齢社会>の過去④<日本の天才長寿脳はだれなのか・黒澤明(88歳)、『野上弥生子(99歳)、昭和天皇が87歳で最長寿、在位期間も63年で一番長いですね>

2010/01/26 /百歳学入門(14) < …

-

-

★『転職、スキルアップを考えている人のための巣ごもり勉強動画(60分)』★『新型コロナ不況を吹き飛ばす/テレワーク/ドローン物流革命を加速せよ』★『『日本のドローン市場の発展を妨げる各種規制を撤廃して成長産業に離陸させること』

日本の最先端技術『見える化」チャンネル 前坂 俊之(ジャーナリスト) 『リーダー …

-

-

知的巨人たちの百歳学(182)/記事再録/作家・野上弥生子(99)-『今日は昨日、明日は今日よりより善く生き、最後の瞬間まで努力する』★『『いっぺん満足のゆくものを書いて威張ってみたいのよ』』

2015/09/25/百歳学入門(22) …

-

-

『昭和戦後史の謎』-『東京裁判』で絞首刑にされた戦犯たち」★『 勝者が敗者に執行した「死刑」の手段』

東京裁判で絞首刑にされた戦犯たち ― 勝者が敗者に執行した「死刑」の手段― 前 …

-

-

日本世界史応用問題/日本リーダーパワー史『日米戦争の敗北を予言した反軍大佐/水野広徳の思想的大転換②』-『軍服を脱ぎ捨てて軍事評論家、ジャーナリストに転身、反戦・平和主義者となり軍国主義と闘った』

2018/08/19 …

-

-

日本リーダーパワー史(112)初代総理伊藤博文⑧伊藤の直話『下関戦争の真相はこうだ・・』

日本リーダーパワー史(112) 初代総 …

-

-

知的巨人の百歳学(124)ー『天才老人・禅の達人の鈴木大拙(95歳』-『長寿の口癖は「わしは死神と競走で仕事をする」★『死を恐れるのは仕事を持たないからだ。ライフワークに没頭し続ければ死など考えるヒマがない。死が追ってくるより先へ先へと仕事を続ければよいのじゃ』

知的巨人の百歳学(124) 『天才老人・禅の達人の鈴木大拙(95歳) …

-

-

日本メルトダウン( 986)-『トランプ次期米大統領の波紋』 ●『トランプ次期大統領「就任初日にTPP離脱通告」 2国間協定交渉へ』★『【社説】浮上するトランプ政権の全容 次期閣僚への打診を本格化、意外な名前も』●『オピニオン:トランプ不安、日本の「改憲」後押し=エモット氏』●『尖閣で日米同盟が試される…米メディア』▼『ポピュリストの波、メルケル独首相も飲み込むか』◎『コラム:トランプノミクスは日本経済に追い風か=河野龍太郎氏』

日本メルトダウン( 986)—トランプ次期米大統領の波紋 …

-

-

日本リーダーパワー史(921)-『メディアと権力の戦い』★『『ジャーナリストはいいたいことではなく、言わねばならむことをいうことだ(桐生悠々)』★『豊かな時代の権力・リーダーの愚行は笑い話ですむが、国難の際の愚行は国を滅ぼす』(スミス『国富論』)★『汝、君主たるすべを知らざれば君主になるべからず』(バルザック)』

2010年1月29日の記事再録/ 日本リーダーパワー史(35) ➀リーダーへの苦 …