日本リーダーパワー史(585)「近代日本の国父」ー先覚者、教育者としての福澤諭吉先生(小泉信三の講演録)

日本リーダーパワー史(585)

「近代日本の国父」ー先覚者、教育者としての福澤諭吉先生

(1934年(昭和9)1月10日の小泉信三による

JOBK放送講演録

<以下は小泉信三全集第13巻収録「先覚者・教育者としての福澤先生」(11-21P),文芸春秋社、1968年刊>

今日、福澤諭吉先生誕生の記念日において、先生についてのお話をする機会を得ましたことは、私の誠に光栄とし、また仕合せに思うところであります。

しばしば明治文明の指導者としての福澤先生は、その西洋文明導入の主張のために身命の危険も冒されたくらいでありますから、その苦労は一通りならぬものでありましたが、しかも結局においてその苦労は充分に報いられたと申して好かろうと思います。

軍人については武運目出度しという言葉がありますが、福澤先生の如きは、類稀なる文運めでたき人であったと申してよかろうと思うのであります。

福澤先生の終生一の念頭を離れなかった心配は、アジヤにおいてヨーロッパ強国の勢力が漸次東に及ぶ、その間に処して如何にして日本国の独立を全うすべきか、如何にして東洋の各国の如き運命に陥ることなきか、ということであったのであります。

先生没せられて三十余年、今日(昭和9年、1934年のこと)もわれわれは日本国の内外多事であることを見て、事毎に福澤先生を思い出しますが、しかし今日吾々が心配しているの事柄は日本の存在が危ういとか、如何にしてこの国の独立を全うすべきか、こういうことを心配している者はどこを探しても探すことは出来ない筈であります。

吾々は明治の先覚者がこの国の独立ということのために心配して、痛心憂苦して、枕を高くして眠ることが出来なかったということを聞きまして、今日ではこの話をすら信じることが出来ないくらいになっているのであります。

現在の世に不満足の箇条は数多くあるにせよよ、とにかく、開国以来今日に至るまでの日本の国力の驚くべき発展というものは、これは世界歴史のいずれの時代にも比類を見出すことが出来ないといってよかろうと思います。

福澤先生はこの日本の開国以来の文明進歩の第一の指導者であったのであります。福澤先生自身の言葉を引けば、開国以来の活劇の筋書帳の作者(シナリオライター)であったと申しておられますが、まさしくその第一の人であったのであります。

先生の長逝は明治34年でありますから、日本国の発展と申しましても今日とは比較すべくもないのでありまして、わずかに日清戦争の勝利によって第一の難関を通過し得たというところまで漕ぎつけたに過ぎなかったのでありますが、しかも先生はこの成績に深く満足して、人間長生きはすべきものである、自分の過去を顧みれば悪なきのみか愉快なことばかりだ、と申されたのであります。けだし先生の真情を表白せられたものであろぅと考えます。

それは誠にその筈であって、先生としては、もし遠慮なく言わしむれば、この文明は自分が指導したのだという自信は持っておられただろうと思いますから、この成績に満足をせられたのも当然であります。

先覚者、教育者としての福澤先生

この明治の文明の進歩に福澤先生が如何なるものを貢献したか、手近な具体的の事実だけについて申しましても、日本の一般民衆の知識の水準と云うものは、福澤先生によって著しく高められたのであります。

- 先ず全世界各国の地理、歴史、制度、文物、これを教えたものは、第一に福澤先生の『西洋事情』という本であったのであります。また天文暦法を教えたのも先生であって、先生の書かれた『改暦弁』という本は非常に広く読まれたのであります。

- また帳面をつけるのに従来の大福帳によらずして新式の簿記法によるべきことを教えたのも先生であり、また演説法も先生によって教えられた。物理化学も教えられた。

- 更に進んでは、小銃射的の術から攻城野戦練兵の法までこれを教えたという次第でありまして、今日の吾々には殆んど想像も出来ないくらいに多方面に亙って所謂、啓蒙の仕事をせられた、即ち人智開発ということのために力を尽くされたのであります。

- 如何に福澤先生の著作が世人に広く深く影響を与えたかということは、例えばその著作の売行という一事を見てもその一端が寮せられるのであって、先生の著作の中最も広く読まれたものは今申した『西洋事情』でありますが、この『西洋事情』の初編というものは、著者の手から発売せられたものだけで十五万部、更に上方地方には偽版が行われたそうであって、この偽版を加えますと二十五万部は下らないということであります。これが慶応二年の出版でありますから、慶応から明治初年へかけての話であります。

- 勿論人口はー日本の人口は-今日よりも造かに少なく、また読書階級というものもその範囲が今日より造かに狭かった、その幕末の当時において二十五万部、人に読まれたというこの一事だけによっても、如何に福澤先生によって日本人の世界各国に対する知識が啓かれたかということが寮せられるのであります。

- このほか、今日普通の事として行われている事で、吾々が福澤先生によって初めて教えられたものは随分沢山あります。例えばこうやって演説をするこの「演説」という言葉、英語のスピイチを訳した日本語であり、また演説討論の仕方というもの、これも福澤先生が紹介せられ、また先生や当時の門弟の人々が率先して教えたものであります。また汽車とか汽船とかいう、その「汽」の字も、英語のスティイムを訳してその「汽」の字にするという、これも今日は誰れも知らずにやっておりますが、また先生の初めて用い出した字であります。

- また版権侵害というよう場合のこの「版権」という字、原語はコピイライトでありますがーこういう文字等も福澤先生が用い始めたのであります。

これは二、三の例に過ぎませんが、このようにして、西洋文物の輸入を第一の急務とする時代において、先生は日本人に対して殆んど何から何まで教えたといってよいよう有様であります。

かくの如くこの西洋に関する知識を導入~導き入れることに尽力せられた他面においては、西洋排斥のいわゆる攘夷家によって先生はひどく迫害を受けました。

先生と同じく西洋の学問に志したために攘夷家の人々から害を加えられたものは一、二に止まらないのでありますが、先生もまた同様であって、或る時代には夜間は外出をしないくらいに暗殺を警戒した時代もあるのです。

先生が後年になって憶い出して、人に語ったことがありますが、或る時代において先生は福澤諭吉という名前を名乗って歩くことが出来ない。旅行をする場合には偽名をして、人目を避けて旅行をしたのであった。

また先生の父、百助翁の親友に江州の漢学者で中村栗園という人がありました。この人は福澤先生をわが子のように取扱っておったのでありますが、この人が矢張り撰夷の説を取っている。

或る時先生は国へ帰った時、その途に江州を通過するのでありますが、自分をこのように考えている中村栗園の門を素通りしなければならぬ。

栗園その人は先生に対して害を加える心配はないとしても、その弟子が福澤先生に対してどうするか分らんというところから、心ならずもその門前を素通りした。

親戚、故旧に対する情誼に厚い先生として、余程この事は気懸りになったものと見えまして、先生の著作を見ますというと、一度ならずこのことを言い出して、その当時の洋学者の身の危かったことを回顧しておられるのであります。

何故-そこで何故-それほどに苦労してまでも洋学を、西洋の文物を、日本に輸入するということをやったかと云いますと、先生は元来自分のやった事について余り勿体らしく理由を付けることを好まぬ質の人でありまして、この事につきましても、自分が好きでやったとか、道楽であるとか、或いは一般世人は馬に乗るから俺は虎に乗ってやろうと云うようなつもりでやったのだと云う風に申さけれたことがあります。

そういう唯、単にこの珍らしい面白い知識慾を充すという意味で、西洋の学問を学び文物を紹介したという一面も勿論あったことと思いますが、しかしその根本において、福津先生には西洋文明を導き入れることによって日本国の独立を保つ基礎を固めなければならぬという考えを持っておられたのであります。

先生は生涯に前後三度洋行をしておりますが、その第二回の洋行にヨーロッパー印度洋を通ってヨーロッパ諸国を廻って帰られた。この旅行の時に、東洋諸国における西洋人の横行跋扈、東洋人が西洋人のために虐待迫害を受けているということを先生は痛切に感じられたようであります。

どうかして日本国をただに外国の勢力の東漸に対して独立を守るのみならず、更に進んで、欧米列強と対等の位置、或いはそれ以上の位置に達せしめなければならぬということを痛切に感じられたようであります。

国の独立を憂えた者は独り当時福澤先生のみではない、日本のいやしくも有識の人々は皆この事を心配したのでありますが、唯この独立を全うするには自主独立の気力ある国民を養わなければならぬ、また国民をして自主独立の気力あらしむるにはその智能を啓発しなければならぬと高唱する点において、先生の声は独り民衆の耳をに届いた概があったのであります。

明治五年から同九年にわたって著わされた先生の『学問のすゝめ』は、即ちこれを説いたものであります。

『学問のすゝめ』の開巻第一の文句は、「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」というのであります。天は人の上下に人を作らない、人間に貴賎の別の生ずるのは学と不学とによる、学ぶと学

ばざるとによるというをこの書で説かれたのであります。

しかし独りこの書のみではなくして、『文明論之概略』とかその他先生の無数の著述、その主なるものは皆この見地から書かれたものであります。

十九世紀の初年にプロシャがナポレオンのために征服せられ、ナポレオンの馬蹄に蹂躙せられて城下の誓いを巳むなくせられたことがある。

その時に、愛国哲学者フィヒテはベルリン大学の講壇に立って「ドイツ国民に告ぐ」と題する大講演を試みたことがあります。この時フィヒテが大学で講演をする窓の外にはナポレオンの軍隊が行進する、ナポレオンの軍隊の太鼓の音に妨げられつつ、フィヒテは講演をしたと伝えられておりますが、その大講演においてフィヒテの説いた事は何であるかと云えば、ドイツ国民の復活再生は、新しい教育によって、新しい人間を養成するより他に途がないということを力説したのであります。

固より当時のプロシャと幕末の日本と事情は必ずしも同じではありませんけれども、その国を憂うる情は、フィヒテも福澤先生も変るところは無いし、また自国の再生復活ということのためには、新しき教育によって新しさ人間を養成しなければならぬとい,とを痛感し、またそれを力説せられた点において、先生とフィヒテとは、同じ途に出でられたのであります。

こういう見地から先生が日本の当時の民衆を観察すると、どうであったかと云うと、先生は当時の日本民衆の智力の程度の低く、またその気力も足りないということを痛感せられたのであります。即ち多年の封建制度の積弊のために民衆はただ屈従に慣れて無智、卑屈であったのであります。

先生にとっては、是非とも彼等の気力を振い立たしめなければならぬということがその多くの著作をなすに当って第一に心掛けられた点であります。つまり、国は唯政府のカばかりでは守れるもの

ではない、国を守るためには強く頼もしい国民を作らねばならぬ、民衆の道徳的智力的水準を高めることが護国第一の急務であるというのが先生の主張であります。それがためには西洋文明を採用しな ければならぬということであったのであります。

その目的は達せられたか否かと言いますというと、その目的は充分に成就せられました。先生にとってもなお幾多の不満は残されておったかもしれませんが、然しながら日本国が独立を全うして外の侮りを受けないという一点においては、最早全く何等の心配も残さなくなったのであります。

先生が日清戦争の後で過去を顧みて申されたことがあります。先生の生涯で、先生を最も喜ばせた公事としてはー日清戦争の勝利が第一であったろうと思われますが、先生は自叙伝の終りの所にこの事に言及せられて、

「顧みて世の中を見れば堪えがたいことも多いようだが、一国全体の大勢は改進進歩の一方で、次第次第に上進して、数年ののちその形に表われたるは日清戦争など官民一致の勝利、愉快ともありがたいとも言いようがない。命あればこそコンナことを見聞するのだ、前に死んだ同志の朋友が不幸だ、アア見せてやりたいと、毎度、私は泣きました。実を申せば日清戦争なんでもない。ただこれ日本の外交の序開きでこそあれ、ソレホド喜ぶわけもないが、そのときの情に迫れば夢中にならずにはいられない云々」ということを申しておられるのであります。

即ちこの日本の独立、日本の国運の発展ということが先生の第一に念頭に置かれたことでありまして、先生が慶應義塾において無数の人材を養成し、また時事新報を創立して一般世論を指導せんとする場合にも常にこの事が、先生の脳中に往来しておったのであわます。

教育者としての福澤先生の感化力

慶應義塾のことが出ましたから、一言教育者としての福澤先生の感化力について申したいと思います。

明治維新の前後から慶應義塾に集った各地方各藩の俊才は、いずれも皆先生の学問識見を伝え聞いて教えを受けに集って来たものでありましたが、これ等の人々が先生に傾倒しましたのは、先生の率直にして情に厚いその人格のためであったと申して好かろうと思います。

一体先生はどういう人であったかと言えば、先生の私生活はしばらく措くとすれば、先生は決して喜怒色に顕わさすという聖人君子型の人ではなかったようであります。否な喜怒共に激しく、愛憎の情も強かった人でありましょう。従って率直に申せば、随分凡人らしい短所も多分に具えておった人であったろうと思います。

しかし他人の困つていることをそのまま見ていることの出来ない、進んで人の難に赴くその義侠心、また人の苦楽、殊に友人や自分の門弟の苦楽をわが身に感じて共に苦楽するその同情心の強いということにおいて、先生の如き人のあるを聞かないのであります。

慶應義塾の塾生、殊に初期の塾生は、先生に学問を授けらるるのみならず、一身上の事も何から何まで厄介をかけるという風であって、それこそ先生に小遣銭の心配までかけておったようであります。

教育者として福澤先生ほど弟子を愛し、先生ほど弟子の長所をよく見る人、そしてまた先生ほど愛する弟子の多かった人は稀であろうと思います。

或る人が書いたものに、明治年間において弟子を愛し弟子を養うことに長じたものは福澤諭吉と常陸山谷右衝門だと言った人がありますが、或いはそう言えるかも知れません。

古来学者が弟子を集めて業を授けたということ、これは少しも珍しくないことであります。また貴族富豪が私財を投じて学校を起したということ、これも珍しくないことであります。

しかし福澤先生の如く、自ら学問思想をもって人を率い、また巨額の私財を投じて学校を創設維持し、また更に困窮生の小遣銭まで心配する、それを1人でしたという例は余り聞いたことがないのであります。今日三田の慶應義塾の敷地、これは時価どう安く見積っても、百数十万円に上るであろうと思いますが、しかもこれは慶應義塾が先生の私有地をただで貰ってしまったものなのであります。

明治33年当時の皇太子即ち後の大正天皇御結婚の御慶事がありました時に、皇室は特に金五万円を先生に御下賜になりました。これは蓋し破格の恩賜と承っておりますが、即ち先生の右に述べた功労をお認めになった結果であろうと思います。

この恩賜金の如き、先生が自らこれを養老の資に供せられても、誰れも不思議と思わないのみならず、門弟の中には或いはそれをこそ希望した人もあっただろうと思いますが、しかも先生は恩賜の御沙汰を拝するや、感激して直ちにこれを挙げて慶應義塾の基本金に寄附せられたのであります。

こういう教育家は何処にも沢山あるものでは無いし、また今後においても滅多に出るものでありません。今日先生生誕後百年、先生役後三十余年の時において、先生の感化というものが、今なお強くー極めて強く、慶應義塾同窓の間に残っているということはあやしむに足りないことであります。

<以上は小泉信三全集第13巻収録「先覚者・教育者としての福澤先生」(11-21P),文芸春秋社、1968年刊>

関連記事

-

-

『オンライン/日本の戦争を考える講座➅/ ★ 『 日本議会政治の父尾崎咢堂の語る<150年かわらぬ日本の弱体内閣制度のバカの壁』★『日本政治の老害を打破し、青年政治家よ立て』★『 明治初年の日本新時代の 当時、参議や各省長官は30代で、西郷隆盛や大久保利通でも40歳前後、60代の者がなかった。 青年の意気は天を衝くばかり。40を過ぎた先輩は何事にも遠慮がちであった』

2012/03/16 日本リーダ …

-

-

『リーダーシップの日本近現代史』(33)記事再録/尖閣問題・日中対立の先駆報道の研究 (資料)『琉球処分にみる<日中誤解>(パーセプション・ギャップ)<歴史認識>の衝突④『 『琉球朝貢考』<香港3月6日華字日報より>』

尖閣問題・日中対立の先駆報道の研究 (資料)『琉球処分にみる<日中 …

-

-

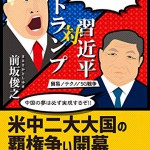

『電子書籍 Kindle版』の新刊を出しました。★『トランプ対習近平: 貿易・テクノ・5G戦争 (22世紀アート) Kindle版』

米中二大大国の覇権争い——開幕。 「トランプ大統領の大統領の大統領就任から2年間 …

-

-

世界リーダーパワー史(943)トランプ対習近平の『仁義なき戦い」★『米中貿易戦争から、いよいよ全面対決の「米中冷戦時代」へ突入か

世界リーダーパワー史(943) 米中貿易戦争から、いよいよ全面対決の「中冷戦時代 …

-

-

『オンライン/日本史戦争500年講座』★『太平洋戦争と新聞報道』<日本はなぜ無謀な戦争を選んだのか、500年の世界戦争史の中で考える

再録『世田谷市民大学2015』(7/24)- 『太平 …

-

-

明治150年歴史の再検証『世界史を変えた北清事変⑨』★『16、17世紀の明時代以降の中国と西欧列強のポルトガル、オランダ、イギリスとの貿易関係はどのようなものだったのか』★『現在中国の貿易ルールのルーツを知る上で大変参考になる』

明治150年歴史の再検証『世界史を変えた北清事変⑨』 支那の対外貿易の原則 矢 …

-

-

『リーダーシップの日本近現代史』(83)記事再録/ ★『ブレブレ」『右往左往』「他力本願」の日本の無能なリーダーが日本沈没を 加速させているー 日本の決定的瞬間『西南戦争』で見せた大久保利通内務卿(実質、首相) の『不言実行力』「不動心」を学ぶ③

2016/11/02/日本リーダーパワー史(694)再録 『ブレブレ」『右往左往 …

-

-

『大谷翔平「三刀流(打投走)」のベーブ・ルース挑戦物語➂』★『2018/04/9本拠地初登板で全米メディアも『完全試合未遂』に大興奮『本当に人間か?』★『メジャー席巻の大谷翔平は「ハンサムで好感」米経済紙が“商品価値”を絶賛』★『 ペドロ・マルティネスが二刀流大谷のメジャーでの成功の秘密を解説!』

2018/04/10 /大谷選 …

-

-

『リーダーシップの日本近現代史』(138)再録/-『太平洋戦争と新聞報道』<日本はなぜ無謀な戦争を選んだのか、500年の世界戦争史の中で考える>②『明治維新の志士は20歳代の下級武士』★『英国、ロシアのサンドイッチ侵略で日中韓の運命は<風前の灯>に、日本は日中間の連携を模索したが!?』

『世田谷市民大学2015』(7/ …

-

-

日本リーダーパワー史(276)『原敬と小沢一郎を比較すれば』①『日本の歴代首相でリーダーシップNO1は原敬であるー

日本リーダーパワー史(276) 『原敬と小沢一郎を比較する』① 『 …