★10「日本人の知の限界値」「博覧強記」「奇想天外」「抱腹絶倒」<南方熊楠先生書斎訪問記はめちゃ面白い②

2015/04/30

「日本人の知の限界値」「博覧強記」「奇想天外」「抱腹絶倒」

「日本人の知の限界値」「博覧強記」「奇想天外」「抱腹絶倒」

―南方熊楠先生の書斎訪問記はめちゃ面白い②

<以下は酒井潔著の個人雑誌「談奇」(昭和5年9月25日号掲載)

「南方先生訪問記」より転載>

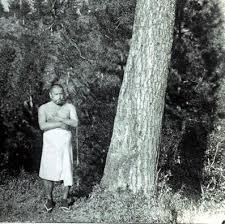

裸身で白湯巻の肥大な先生が、キチンとかしこまって坐っている姿を想像してみたまえ。

そのユーモラスの恰好たらない。それが太い頸を振り振りボツボツ、私に玄関払いを食わした理由を弁明し始められる。はなはだ失礼ないい方だが、それで両手を前へついて下さったら、彷彿として動物園の熊を連想させる。

ところで話題は、現代の美学者とか、芸術家なんて連中は、本当の日本人の美を知りもせずに、ちょっと西洋を素通りしてきて、もう西洋かぶれして、ああだこうだと、得意になって議論する。実に薄っぺらなことお話にならぬ。そこへ行くと、昔のギリシャ人は徹底している。例のオリンピアの祭礼には、世界中の美人が集まって、誰が世界一の美人であるかを競走する。そのときは審査員が、ずらりと並んだ裸美人達を片っぱしから、頭の先から、足の先まで蚤取り眼で採点する。

ことにヨ二の大小、形状、機能、その他あらゆる点に渡っての審査は、もっとも厳重を極めた。これでこそ本当の美人を選ぶことができるのだ。やるならそこまでやらなければ駄目だ。日本の昔の名妓高尾とか吉野とかいった連中が、床柱にもたれて立て膝して坐る。あれが非常に自然で美しい。

現代のモガなんかには、とてもあんな優美な姿勢は取れぬ。なんとなれば、今どきの女達は上肢が下肢より短い。だから立て膝すると、膝が突ッ立って恰好がつかぬ。昔の純浮世絵式日本美人は上肢が下肢より長い。従って立て膝したときの姿勢は実に美しい。

といったような議論だったが、この点、私としては質問の余地がある。なるほど胴体の長いのが愛好された西鶴時代には、先生のいわゆる浮世絵式の女が美人であったであろうが、西洋の文化を十二分に吸収咀嚼している1930年の今日においても、足短胴長をもってただちに代表的日本美人といい得るであろうか?

先生はかかる種類の女性の絶滅を嵯(口へん)歎(さたん)された。しかしかように足短胴長女が減少し、胴短足長女が増大するのは、時代の好尚が、人類進化の上に投げかけた大きな要求であって、近代女性美の一標準が上短下長の女となりつつあることを否定し能わないのである。

もし先生が浮世絵式のタイプをもってある一時代(江戸期)を代表する美人だと言われたのならば、もちろん賛成であるが、それをもってただちに日本の代表美と言明されるならば、その間異論の生ずるのは当然のことと思う。

ところへ、前にただの女中でないと予告しておいた女中さんがコーヒを持って来た。そして引き過ろうとするのを、先生すかさず呼び留めて、私達の眼前に直立させ、この娘こそ上長下短の浮世絵式代表的骨格の持ち主で、まさに宝物的存在だと、大いに自慢された。

よく聞いて見ると、この女中さんの大腿骨は下腿骨より2センチメートルほど

長いのだそうだ(正確に計ってみて)。年頃18,9歳で、身長は普通の女より高くて、女学校へ行っても、運動の選手になれそうな身体である。これがへなへなな浮世絵美人とはちと受け取りかねた。

ここで女中さんが退場したので、日本人骨格論を打ち切って、私は別な質問を試みる。

「さきほどから先生もお話しでしたが、あれほど徹底的に裸美を公然と取り扱った古代ギリシャの絵画彫刻で、現在残っているものはたいてい肝心の局部が隠されているのはどうしたわけでしょう?」

「それは君、公開物であるからさ。大英博物館なんかで、ギリシャの壷や皿を陳列するときは、特製のニスで描かれた人物の立派な性器を塗り消してしまう。そしてまた蔵へ片づけるときは、そのニスを取って元通りにしておく。あそこの蔵の中にあるギリシャの彫刻なんか、男でも女でも皆レッキとした代物がついておるよ」

私はこれで一ツ見聞を広めた。諸君もそうでしょう?

この辺りから先生はだいぶん興に乗って来られたようだ。朝日の袋を二個、膝下に置いて、プカブカ気忙しそうに呑みながら、ギョロリギョロリと上限を使い、吐き出すような調子で、切れ目なく、金魚の糞のような長い話を始められる。

先生の話しぶりは、低声でモゾモゾ語るといった感じがするが、存外はっきりと聞きとれる。田辺弁と標準語と半々の中へ、いろいろな外国語を混ぜて、天空無碍の快談だが、ちょっと先生の随筆を読む通り、一ツの主題から、枝に枝が出て、またその枝から小枝が出てといったやり方で、さてこの結末はどうなるかと、心配していると、いつの間にか本題に返って、巧妙に纏まりをつけてしまう。全く無類の話上手といわねばならぬ。

なんの話がきっかけだったか、ユーニックすなわち官者の話が出た。西洋および支那ではこの官者という者が非常に行われた。日本では官者というと覧した者のことだと思われているようだが、本当の官者はそうでなくて、馬を去勢する通りに、畢丸を始末するだけである。そうすると、身心ともにすっかり女性化してしまう。表面の仕事はたいてい奥御殿の取り締まりだが、実際は主人と男色関係を結ぶ。

日本の小姓というのは同じく主人に尻を提供するのだが、これは二十歳以上なれば、まず御用ずみになる。しかるに支那や西洋の本当の官者というのは二十になっても三十になっても主人と関係を続け得るようにできている。それだけの弊害もはなはだしい。どうしたものか日本にはこの官者の制が行われなかった。それがために民間の伝説、説話などにもこの官者の話が伝わらない。先年二重橋の下から人骨が現れて、江戸城建築の人柱である、そうでないと学界が揉めたことがあった。

柳田国男氏の一派は、日本には人柱なんて野蛮な風習はないはずだから、二重橋から出た人骨も決して人柱の犠牲者ではないと論じた。そんなベラ棒なことがあるかと、南方先生はリキンだ。日本民間の俗説には人柱のことが立派に残っている。もし全然日本に人柱の俗がなかったなら、それに関する説話が残るはずがないではないか?

日本には富者の俗はなかった。従ってその説話も残っていないと同じわけだ。全く御用学者なんて、なってない。第一「フォーク・ロアー」を民俗学と訳するのが間違っている。この言葉はかの有名な英国の問答雑誌『ノーツ・エンド・キーリス』の創始者が製造した言葉で、強いて訳すれば「怪人心得草」とでもいうので、なにも学なんてもったいらしく言うに当たらない。

だいたい帝大あたりの官学者がわしのことをアマチュアーだ言うが馬鹿な連中だ。わしはアマチュアーではなくて、英国でいう文士すなわちリテラートだ。文士といっても小説家をいうのじゃない。つまり独学で叩き上げた学者を呼ぶので、外国ではこの連中がたいへんにもてる。ドクトルとかプロフェッサーとかいうのはラーネッドメンだ。英国のアカデミーなんかはこの文士と学者が半々くらいになっている。わしなんかはこの文士として英国ではもてたものだ。

英国時代の色々な話が出る。当時の博物館長にみとめられ盛んに酒代を借り倒したことや有名な学者と議論して、ついにアイ・アム・コンビンスドと降参させた逸話が愉快に語られる。

わしは英国にいたときも、いろいろ商売(浮世絵なんかの)して儲けると、皆呑んでしまった。博物館の書記や蔵番なんかには、よく賄賂(わいろ)をやっておいたから、秘密室の鍵なんかはいつでも借りることができた。それでいろいろな珍書を筆写したり、誰か日本から来ると、造作なく秘密室を見せてやったものだ。

御承知の通りこの博物館の秘密室には各国の春本春画の類が無数にあるが、どれもこれも似たりよったりで、性交姿態なんかも結局上、下、横の三様式に帰着される。文章ではなんといっても日本物が第一だ。

ここで私は、日本物において、最もテーマの面白きものでは、西川描くところの枕本、すなわち其磧あたりの作が一番傑作と思うがいかにと質問すると、いかにも其磧自笑の春本のテーマは面白いが、あれらはイタリーあたりの笑話から取ったものが多い。

決して純粋な創作ではない。現にデカメロンの話をそのまま翻案したものもあると言って、その例を話されたが、遺憾ながら忘れてしまった。はなはだご面倒だが、ぜひとも一度ご教示に預りたいとお願いしておく。

それから、私の専門に返って、世界の性的笑話の研究問題に話題が進む。そうした研究は英国駄目、ドイツ駄目、やはりイタリー物や、フランスのトルバドール (11世紀ないし14世紀、南部フランスに流行した田園遊吟詩人のことで、要するに日本の阿呆佗羅経のごときもので、当時の俗語で猥雑な物語や笑話を唄ったものである)を研究せねばならぬ。

スペインなんかもなかなか有望だ。東洋へ行けば、こうした話の宝庫だが、結局原語で読まねば本当のところは味わえない。西洋人の翻訳なんてものは大して信用がならず、かの有名なバートンの千一夜でさえも、ずいぶんいい加減のところがあるということだ。バートンという男はアイリッシュで喧嘩早いことは有名なもので、何かあると、すぐ決闘だったそうな。とにかく大旅行家であったことは実際で、東洋に関する著書も六十余種あるが、全部彼が書いたものかどうかということは疑問だとされている。

例の有名なアラビア聖典『匂える園』も彼が訳しているが、これはあまりヒドイので、夫人がバートンの名で発表するのを差し控えたという話が残っている。

イタリーにはデカメロン式笑話本が、非常にたくさんあって、先生が行っておられた時分には、そうした古い本がたいへん容易に安価で手に入ったとのことだが、現在ではなかなかむずかしいであろう。

現にこの座にも数冊の古いイタリー笑話本があるが、皆安く手に入れたものであるそうな。ところでこれらの古本は皆分厚い羊皮紙で表紙ができている。たまたまこの表紙の裏を調べると、有名な古人の筆蹟が現れることがある。

これは無学の製本屋が、古名家の書いた原稿ということは知らずにその文字を消して裏返し、他の三文本の表紙にしてしまう。ちょうど日本で版画などを菓子の袋などにしている時代があったのと同様である。

そこで西洋には羊皮紙製書物ばかりを研究している専門の学者があるという。南方先生なんかも、アリストートルか誰かの筆蹟を発見したことがあるとのお話であった。また私はここで一ツの学問をした。諸君はいかがです?

つづく[amazonjs asin=”458283681X” locale=”JP” title=”人のかたち: ノンフィクション短篇20″]

関連記事

-

-

★5 日本メルトダウン・カウントダウンへ(897)安倍首相は消費税率引き上げを「2年半延期したい」と言明「政治家は信なくば立たず」 ★『政治が国民から信頼を失えば、国家は滅亡する」

日本メルトダウン・カウントダウンへ(897) 安倍首相は消費税率引き上げを「 …

-

-

『鎌倉釣りバカ人生30年/回想動画録』⑬『10年前の鎌倉沖は豊饒の海だった』★『Severe winter in KAMAKURA SEA』『老人の海』=『ラッキー!大カサゴのお出ましじゃ』

2011-02-17 記事再録 =『Severe winter in KAMAK …

-

-

日本リーダーパワー史(373)ダルビッシュの活躍と松井秀喜の国民栄誉賞の受賞> ヤンキース松井秀喜の<勝負脳>に学べ

日本リーダーパワー史(373) <ダルビッシュの活躍と松 …

-

-

『日米戦争の敗北を予言した反軍大佐/水野広徳の思想的大転換➀』-『第1次世界大戦でフランス・連合軍とドイツ軍が対峠,70万人以上の戦死者を出した西部戦線随一の激戦地ベルダンを訪れた』

日米戦争の敗北を予言した反軍大佐、ジャーナリスト・水野広徳 &nbs …

-

-

『日露インテリジェンス戦争を制した天才参謀・明石元二郎大佐』④『ヨーロッパ各国革命党の共闘、連合のためのパリ連合会議に成功する』

『日露インテリジェンス戦争を制した天才参謀・明石元二郎大佐』④ 『ヨーロッパ …

-

-

日本リーダーパワー史(60) 真珠湾攻撃と山本五十六の『提督の恋』⑥

日本リーダーパワー史(60) 真珠湾攻撃と山本五十六『提督の恋』⑥ …

-

-

鎌倉カヤック釣りバカ10年動画日記⓵』★『川越名人はグレ、ソーダ、イナダの4点セット⑧』『鏡のような鎌倉海で魚と遊びダイエット③』★『鎌倉稲村ガ崎ー海上からを眺める稲村ケ崎、素晴しい断崖絶壁の小島』

鎌倉カヤック釣り日記ー 269 回視聴 2012/08/09 早春カヤックフィッ …

-

-

『リモートワーク動画/京都世界文化遺産/東福寺ぶらり紅葉旅』★『本堂、講堂、経堂、通天橋へ』★『東福寺方丈の国指定名勝「八合の庭」(重森三玲作)』★『本堂(仏堂)、日本最古の三門』★『臥雲橋(重文)、一華院、大機院、霊雲院、 』

201 …

-

-

『オンライン/新型コロナパンデミックの研究』-『3ヵ月をきった米大統領選挙の行方』★『米民主主義の危機、トランプ氏は負けても辞めない可能性に米国民は備えよ」(ニューズウイーク日本版、7/21日)という「米国政治社会の大混乱状況』

『3ヵ月をきった米大統領選挙の行方』 前坂 俊之(ジャーナリスト) …

-

-

日本リーダーパワー史(162)国難リテラシー⑩最後の首相・鈴木貫太郎の突破力ー『まな板の鯉になれ』

日本リーダーパワー史(162) 国難リテラシー⑩最後の首相・鈴木貫 …